5 anime des années 80 qui ont fait scandale

Publié le Par Khalil Auguste Ndiaye

Les années 80, c’est l’âge d’or de l’animation japonaise, entre explosions de créativité et diffusion mondiale. Mais qui dit audace dit aussi controverses. Plusieurs anime de cette décennie ont choqué par leur violence, leurs thématiques adultes ou leurs choix narratifs, déclenchant censures, interdictions et débats houleux.

Avant que les anime ne deviennent un phénomène global accepté et mainstream, les années 80 ont servi de véritable laboratoire expérimental pour les studios japonais. Les créateurs se sont permis des œuvres beaucoup plus sombres, plus violentes, parfois dérangeantes. Cette période a vu passer des chefs-d’œuvre marquants, mais aussi des polémiques retentissantes. Voici 5 anime des années 80 qui ont fait scandale et qui continuent encore aujourd’hui à alimenter les discussions.

Sommaire

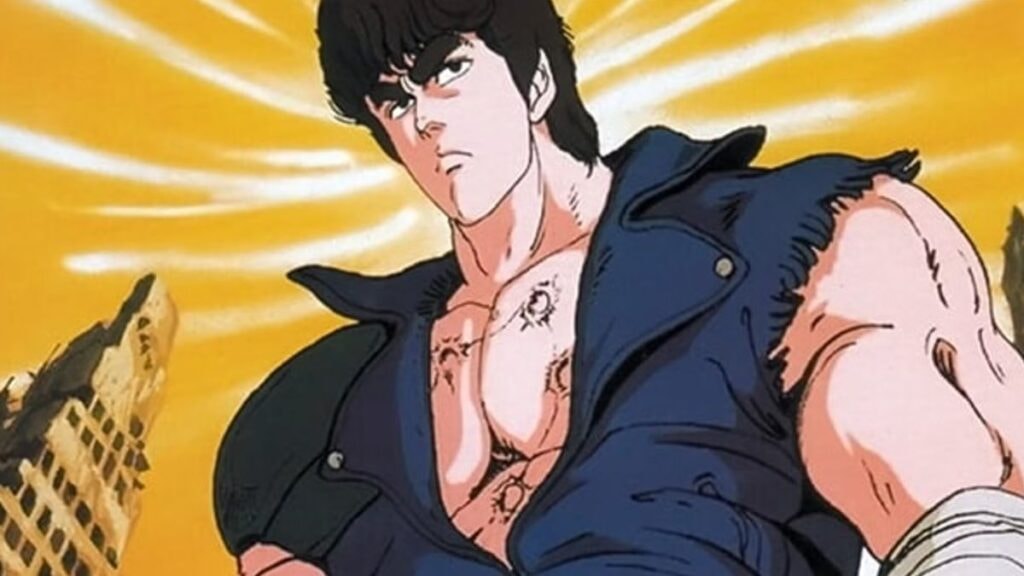

Ken Le Survivant

Impossible de parler des polémiques des années 80 sans mentionner Ken le survivant. Adaptée du manga culte Fist of the North Star, la série raconte l’errance de Kenshiro dans un monde post-apocalyptique où il affronte ses ennemis grâce au Hokuto Shinken, un art martial capable de faire littéralement exploser ses adversaires en frappant leurs points vitaux. Le problème ? La violence graphique est omniprésente. Entre corps qui se désintègrent, têtes qui explosent et membres arrachés, l’animé ne manque pas de choquer un public non averti.

Et c’est précisément ce qui s’est passé en France. Diffusé dans le Club Dorothée, l’anime a rapidement déclenché un tollé. Les parents, horrifiés, dénonçaient ces images jugées traumatisantes, créant une polémique nationale autour de la place des dessins animés japonais à la télévision. Pour calmer le jeu, la VF a pris un virage surprenant. Les doubleurs ont volontairement ajouté des dialogues absurdes, comiques et parfois grotesques, transformant une série dramatique en une sorte de parodie noire involontaire, devenue un meme avec les années.

Cette affaire est même montée jusqu’à la sphère politique. Ségolène Royal a fait de la lutte contre les mangas violents un de ses chevaux de bataille dans son rapport Télévision : violence et enfance (1989), prenant Ken le survivant comme exemple emblématique. La série est restée dans les mémoires autant pour son influence artistique que pour avoir été au centre d’un débat sociétal sur la censure, la violence et la télévision pour enfants.

L’anime Violence Jack

Adapté du manga culte de Go Nagai, Violence Jack est resté tristement célèbre pour avoir franchi toutes les limites de ce que l’animation pouvait montrer. Dans un univers post-apocalyptique qui sert de toile de fond à l’excès, l’anime aligne scènes de massacres, viols et mutilations avec une brutalité frontale. Plus qu’un simple récit de survie, il donne parfois l’impression de s’abandonner à une exploitation gratuite de la violence, au point que beaucoup de spectateurs d’aujourd’hui le trouveraient plus dérangeant qu’intelligent.

Et pourtant, malgré sa réputation sulfureuse, l’œuvre est devenue culte. Certains y voient une représentation sans filtre du chaos et de la barbarie, d’autres l’apprécient comme un plaisir coupable assumant son outrance totale. Aucun studio moderne n’oserait produire quelque chose d’aussi extrême, mais Violence Jack reste dans l’histoire comme une œuvre intransigeante, emblématique du côté le plus radical de Go Nagai. Qu’on l’admire ou qu’on le déteste, il est impossible de l’ignorer.

L’anime Devilman The Birth

Une autre œuvre de Go Nagai, Devilman The Birth, est un monument de l’animation japonaise. La série plonge le spectateur dans un univers où Akira Fudo, un adolescent timide, fusionne avec un démon pour devenir Devilman, un être mi-humain mi-démon chargé de protéger l’humanité. Si le pitch ressemble à celui d’un super-héros sombre, le ton de l’anime tranche radicalement avec les productions de l’époque. Il y est question de visions apocalyptiques, de monstres difformes, de batailles sanglantes et de thématiques lourdes comme la guerre.

Ce qui a alimenté la controverse, c’est la radicalité de son contenu. Là où d’autres séries animaient les soirées des enfants avec humour et aventures colorées, Devilman proposait une expérience nihiliste où la violence et la mort étaient omniprésentes. Et pourtant, malgré (ou à cause de) cette réputation sulfureuse, Devilman est devenu un véritable objet de culte. Son remake récent sur Netflix a même subi les mêmes critiques, mettant en scène Satan en personne.

Gen d’Hiroshima

Contrairement à d’autres animes controversés des années 80 qui ont fait scandale pour leur violence gratuite ou leur côté sulfureux, Gen d’Hiroshima a choqué pour sa force politique et symbolique. Adapté du manga autobiographique de Keiji Nakazawa, ce film raconte le bombardement atomique d’Hiroshima à travers les yeux d’un enfant de six ans, Gen. Ses images marquantes, silhouettes humaines vaporisées, chairs qui fondent, corps calcinés, restent à ce jour parmi les représentations les plus crues et réalistes de l’horreur nucléaire jamais montrées dans un film d’animation (à part un autre exemple dont on parlera bientôt). Pour beaucoup, ce fut une œuvre nécessaire, un choc visuel et émotionnel conçu pour que la mémoire de l’événement ne disparaisse pas.

Mais le scandale autour de ce film n’est pas venu de l’étranger, il est né au Japon même. Au fil des décennies, Hadashi no Gen a cristallisé un débat brûlant autour de la mémoire nationale. En 2012, un conseil d’éducation local a tenté de retirer le manga des bibliothèques scolaires, jugeant certaines descriptions « trop extrêmes« . Puis, en 2023, c’est à Hiroshima que le conseil d’éducation a décidé de l’écarter des cours sur la paix, avançant que certaines scènes risquaient de « tromper » les enfants. Officiellement, il s’agissait de protéger un jeune public de la dureté du récit. Officieusement, la vraie gêne venait du regard critique du manga sur le militarisme japonais. Soldats violents, atrocités commises par l’armée impériale, et un père qui refuse de se plier à la logique guerrière… Autant d’éléments qui heurtent une partie de la droite nationaliste japonaise, toujours soucieuse de présenter le pays uniquement comme une victime de la Seconde Guerre mondiale, et non comme un agresseur.

Le Tombeau des lucioles

Un autre anime anti-guerre qui a fait couler beaucoup d’encre. Réalisé par Isao Takahata et produit par le Studio Ghibli, Le Tombeau des lucioles, devant lequel vous avez forcément pleuré, raconte l’histoire de Seita et Setsuko, deux enfants livrés à eux-mêmes dans le Japon bombardé de 1945. Pas de monstres, pas de combats héroïques, juste une lente descente vers la famine, la solitude et la mort. Comme Gen d’Hiroshima, ce film bouleverse en rappelant la cruauté silencieuse de la réalité.

Le scandale s’est surtout joué à la sortie. Présenté en double programme avec Mon voisin Totoro, il a laissé un public totalement désarmé. Après les rires et l’émerveillement de Totoro, les spectateurs ont dû encaisser un récit glaçant où des enfants meurent de faim dans l’indifférence générale. Beaucoup sortaient des salles en pleurs, certains assurant qu’ils ne pourraient plus jamais le revoir une seconde fois tant l’expérience était éprouvante. Le choc était tel qu’il a freiné son succès commercial au Japon, les distributeurs ne sachant pas comment vendre un film aussi traumatisant, malgré sa valeur artistique évidente. Malgré tout, le film a acquis un statut culte, marquant jusqu’à présent le monde de l’animation, autant pour les jeunes que les moins jeunes.

Khalil Auguste Ndiaye

Journaliste

Journaliste en alternance depuis 2025 chez Serieously, Khalil Auguste Ndiaye est un grand fan de nombreux animes et de films et séries de diverses époques, Si vous avez la moindre question sur l'univers d'Assassin's Creed ou de Castlevania, il pourra vous répondre ! Amateur autant de l'univers de Game of Thrones que The Boys, en passant par les films Ghibli et One Piece, Khalil est toujours curieux de découvrir de nouvelles oeuvres prenantes,