5 intrigues de séries des années 2000 qui feraient scandale aujourd’hui

Publié le Par Khalil Auguste Ndiaye

Malgré des statuts culte, certaines séries des années 2000 ont présenté des histoires qui passeraient très mal dans le paysage médiatique d’aujourd’hui. Serieously vous présente 5 intrigues de séries de cette décennie que vous ne verrez plus de la même façon.

Les séries des années 2000, c’est un cocktail de nostalgie, de génériques culte et de looks douteux… mais aussi d’intrigues qui, avec le recul, ne passent plus du tout en 2025. À l’époque, on trouvait ça “normal”, aujourd’hui ça ferait sauter Internet en deux minutes chrono. Voici cinq scénarios de séries des années 2000 qui seraient tout simplement cancel aujourd’hui.

Sommaire

Le personnage d’Howard Wolowitz dans The Big Bang Theory

Parmi les souvenirs les plus problématiques des années 2000, difficile de passer à côté d’Howard Wolowitz dans The Big Bang Theory. Présenté comme un geek attachant et un peu lourd, il incarne surtout une masculinité toxique camouflée sous une couche de blagues pseudo-innocentes. Durant les premières saisons, Howard multiplie les comportements de harceleur : il espionne Penny avec un robot caméra, lui propose des plans très limites dès le premier épisode, et se vante d’avoir un « CV de pervers« . Il sexualise systématiquement les femmes, les réduit à des fantasmes, et fait des remarques racistes ou déplacées sans jamais vraiment être remis en question.

Ce qui passait pour de l’humour à l’époque serait aujourd’hui pointé du doigt comme profondément problématique, d’autant plus que la série présente souvent ses agissements comme drôles plutôt que dérangeants. Son évolution au fil des saisons atténue un peu cette image, notamment avec son mariage avec Bernadette, mais le mal est fait : Howard est le reflet d’une époque où les comportements creepy étaient excusés tant qu’ils venaient d’un « loser sympa ».

Le sexisme superficiel dans Malcolm

Malcolm est une des séries les plus appréciées de son époque, et à juste titre. Mais parfois, la série culte a flirté avec les problèmes. Cynthia en est un bon exemple. Introduite comme une camarade de classe légèrement excentrique, elle développe rapidement une obsession troublante pour Malcolm, transformant ce qui aurait pu être un simple crush de sitcom en harcèlement déguisé. Elle le suit, le colle, lui fait des avances étranges… et quand Malcolm en a marre, il en vient littéralement à jeter une brique dans sa fenêtre pour s’en débarrasser. Un geste extrême, qui dans l’univers absurde de la série est traité à la légère, mais qui montre à quel point la situation devient toxique.

Plus tard, Cynthia revient d’Europe transformée : physiquement plus développée, avec une nouvelle assurance, elle devient rapidement l’objet de regards graveleux, notamment de Reese, qui tente même de la tripoter. Là encore, la série joue sur l’humour gênant, mais sans vraiment remettre en question le comportement des garçons. L’épisode du retour de Cynthia reste emblématique des limites de certaines sitcoms des années 2000, où les stéréotypes sexistes et le harcèlement étaient utilisés, encore une fois, comme ressorts comiques, sans véritable recul critique.

L’énorme différence d’âge de Paris et Asher dans Gilmore Girls

Dans Gilmore Girls, l’un des arcs narratifs les plus malaisants aujourd’hui concerne la relation entre Paris Geller et Asher Fleming, un professeur d’université nettement plus âgé. Ce n’est pas juste une petite différence d’âge : Asher a littéralement 40 ans de plus que Paris. Et si la série traite parfois la chose avec ironie, elle n’aborde jamais vraiment l’inconfort profond de cette dynamique de pouvoir ultra déséquilibrée. Pire encore, Asher est présenté comme un charmeur « expérimenté », alors qu’il s’agit d’un serial lover de ses propres étudiantes, un comportement qui s’apparente clairement à du grooming.

À l’époque, l’affaire est traitée comme un choix un peu excentrique de Paris, au lieu d’être montrée comme problématique. Quand il meurt (d’un arrêt cardiaque en pleine conférence), tout le monde passe à autre chose sans jamais évoquer sérieusement l’aspect toxique de cette liaison. Aujourd’hui, un tel arc serait probablement au cœur d’un débat public sur les abus dans le milieu académique, et il est fort probable qu’il serait tout simplement impossible à écrire sans une énorme controverse.

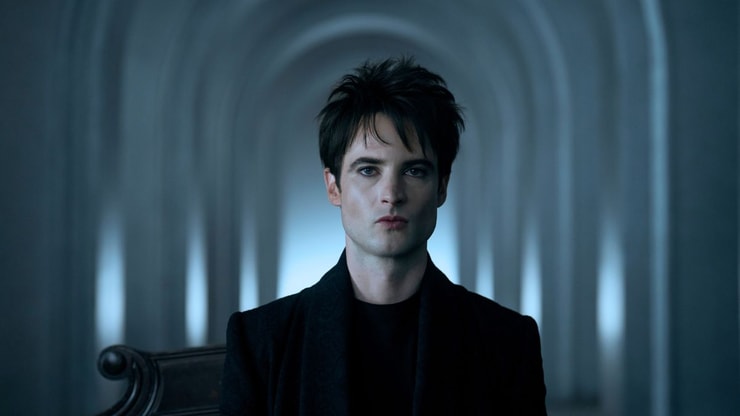

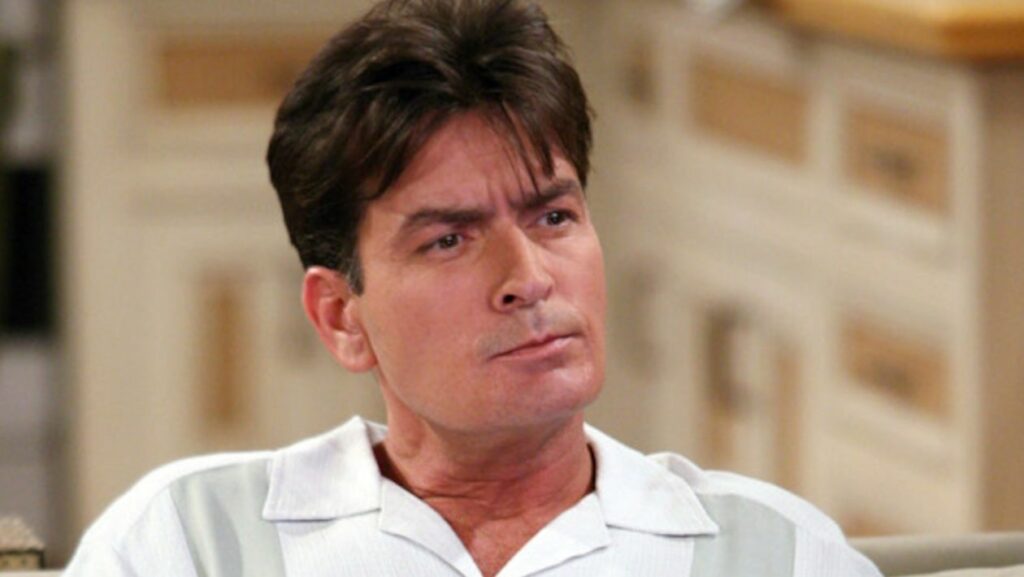

Mon oncle Charlie et les clichés homophobes

Mon Oncle Charlie a marqué toute une époque… mais pas toujours pour les bonnes raisons. Derrière ses blagues graveleuses et son générique culte se cache une série qui, avec le recul, aligne les maladresses toxiques, notamment sur les questions de genre et de sexualité. L’humour de son scénariste, Chuck Lorre, aussi présent sur The Big Bang Theory, reposait souvent sur des clichés lourds et datés, et l’homophobie latente était quasiment un ressort comique récurrent. Des blagues sur les hommes « efféminés », des insinuations douteuses sur les orientations sexuelles de personnages masculins, ou encore le traitement des personnages LGBTQ+ réduits à des punchlines faciles… tout y passe.

Cela dit, la série a tenté, à de rares moments, d’aborder ces sujets avec un peu plus de sérieux, comme dans la saison 6, lorsqu’on découvre que le père de Chelsea est en réalité amoureux de son meilleur ami, un homme noir. Sa femme, homophobe et raciste, réagit très mal, mais l’épisode, sans être un modèle de subtilité, offre un semblant de justice à cette histoire : Charlie et Chelsea soutiennent le père et sa quête de bonheur. Une tentative honorable, certes, mais isolée. Dans l’ensemble, la série retombe toujours sur ses travers, et même les arcs “progressistes” sont souvent utilisés comme de simples ressorts comiques. Aujourd’hui, dans un contexte plus sensibilisé aux questions LGBTQ+ et aux représentations raciales, ces choix d’écriture passeraient difficilement. À force de vouloir rire de tout sans jamais vraiment rien dire, Mon Oncle Charlie a fini par se tirer une balle dans le pied.

Caméra Café : la preuve par l’exemple

À son apogée au début des années 2000, Caméra Café cartonnait grâce à son format novateur (des sketchs vus depuis la machine à café) et son humour très rentre-dedans. Sauf que 20 ans plus tard, avec un regard actuel, pas mal de questions se poseraient sur la série, à commencer par le sexisme ambiant. Le personnage le plus emblématique de ce malaise, c’est clairement Jean-Claude Convenant (aka JC). Mansplaining permanent, remarques graveleuses, blagues lourdingues sur ses collègues féminines, et surtout un discours ultra-datant sur « les femmes » en général, notamment son ex-femme qu’il ne cesse de rabaisser. Il ne se passe pas un épisode sans que JC ne sorte une punchline sur le physique, la libido ou le rôle « naturel » des femmes… Le tout présenté à l’époque comme un ressort comique « normal », presque sympathique parce que « c’est un relou attachant ».

La preuve que cet humour ne passerait pas aujourd’hui, c’est que ça a été essayé. Dans le téléfilm Caméra Café : 20 ans après, beaucoup de spectateurs ont été choqués de voir que rien n’avait trop changé. On retrouve cette même dynamique de beauf non remis en question, voire célébré. Malgré quelques tentatives de donner une leçon à JC, le personnage s’en sort plutôt bien, avec une sorte de rédemption bancale qui passe mal aujourd’hui. Beaucoup ont pointé du doigt un « torrent de misogynie« , comme l’a résumé un spectateur interrogé par Le Parisien. Malgré les tentatives de défense du casting, la vérité reste que Caméra Café serait extrêmement problématique aujourd’hui.

Khalil Auguste Ndiaye

Journaliste

Journaliste en alternance depuis 2025 chez Serieously, Khalil Auguste Ndiaye est un grand fan de nombreux animes et de films et séries de diverses époques, Si vous avez la moindre question sur l'univers d'Assassin's Creed ou de Castlevania, il pourra vous répondre ! Amateur autant de l'univers de Game of Thrones que The Boys, en passant par les films Ghibli et One Piece, Khalil est toujours curieux de découvrir de nouvelles oeuvres prenantes,