5 intrigues de séries des années 2000 qui ont fait scandale

Publié le Par Khalil Auguste Ndiaye

Les années 2000 ont marqué l’âge d’or des séries culte. Mais entre représentations douteuses, clichés gênants et polémiques enflammées, certaines intrigues ont franchement divisé les fans et déclenché des débats qui continuent encore aujourd’hui. Retour sur 5 moments qui ont fait scandale.

Parfois, on aimerait avoir une machine à remonter le temps et revivre les moments auxquels on repense avec nostalgie. Pourtant, les souvenirs de nos séries préférées ne sont parfois pas aussi beaux qu’on le croit. Avec un regard ayant fortement évolué, on verrait certaines intrigues de séries des années 2000 d’une toute autre façon. Serieously vous présente aujourd’hui 5 de ces moments qu’on préfèrerait oublier.

Sommaire

Les clichés racistes dans Desperate Housewives

Dès son lancement en 2004, Desperate Housewives s’est imposée comme un phénomène télé… mais aussi comme une série régulièrement pointée du doigt pour ses représentations problématiques. L’exemple le plus marquant reste une scène de la saison 4 qui a provoqué un véritable tollé international. Lors d’un rendez-vous médical, Susan plaisante en remettant en cause les diplômes de son gynécologue, demandant à vérifier qu’ils ne viennent pas « d’une fac de médecine aux Philippines« . La réplique, censée être une simple vanne, a immédiatement déclenché la colère de milliers de téléspectateurs.

Aux États-Unis, des pétitions en ligne ont réuni plus de 30 000 signatures en quelques jours, et le consulat philippin à Los Angeles a dénoncé une « insulte raciale » envers une communauté fortement représentée dans le système de santé américain. À Manille, l’affaire a fait la une des journaux, jusqu’à pousser plusieurs sénateurs et le ministre de la Santé à exiger des excuses officielles de la part d’ABC. La chaîne a finalement présenté des excuses publiques, reconnaissant « une offense involontaire« , mais de nombreux militants, comme le professeur Kevin Nadal qui avait lancé la pétition, ont jugé cette réponse insuffisante et demandé que la scène disparaisse des diffusions futures et des coffrets DVD

Et ce scandale n’est pas un cas isolé. La série de Marc Cherry a souvent été accusée d’entretenir des clichés racistes dans son écriture. Un utilisateur reddit a notamment fait remarquer que l’unique famille noire de Wisteria Lane dans la saison 2 est ainsi présentée comme « un ramassis de stéréotypes » : mère célibataire stigmatisée, fils criminel et potentiellement agresseur, cadet enfermé dans une cave… Leur intrigue se termine brutalement et ils disparaissent de la série, laissant derrière eux une impression amère de caricature. De manière générale, les personnages noirs apparaissent dans des rôles secondaires liés au crime ou aux services (ex-prisonniers, hommes de main, flics, serveurs, caissiers), rarement comme figures positives ou centrales. Les personnages hispaniques, eux, ne sont pas mieux lotis : Gabrielle Solis (Eva Longoria) rejette son héritage, son mari Carlos passe plusieurs fois par la case prison, et John, son jeune amant, « n’est rien de plus que le cliché du jardinier latino ».

Les scandales de Gossip Girl dans les années 2000

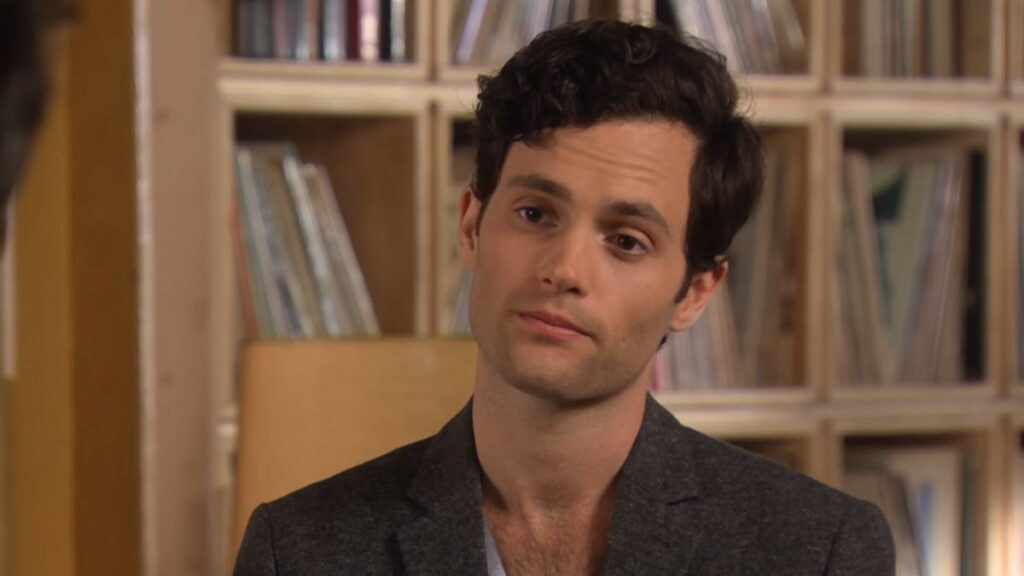

Si Gossip Girl a marqué toute une génération avec ses intrigues scandaleuses et ses rebondissements à n’en plus finir, certaines histoires restent aujourd’hui carrément gênantes à revoir. Prenons l’arc autour de Georgina Sparks (Michelle Trachtenberg) et du bébé Milo. Dans la saison 3, Georgina débarque à Brooklyn, enceinte jusqu’aux yeux, et annonce à Dan (Penn Badgley) qu’il est le père. Problème : cela fait presque un an que les deux n’ont pas couché ensemble. Malgré cette incohérence flagrante, Dan accepte la nouvelle sans demander de test ADN et va jusqu’à cacher l’existence de son supposé fils à ses proches. L’intrigue s’enlise pendant plusieurs épisodes, avec un faux test de paternité et même une signature officielle sur l’acte de naissance… avant que Georgina n’avoue finalement que le vrai père est un certain Serge, un Russe de passage. Les fans, lassés de ce scénario improbable, ont accueilli la révélation avec soulagement, tant l’arc semblait gratuit et bancal.

Mais ce n’est pas la seule storyline qui a fait lever les yeux au ciel. Les romances entre élèves et professeurs restent l’un des aspects les plus malaisants de la série. Dès la saison 2, Dan entretient une liaison avec sa prof de littérature, Miss Carr, une intrigue qui brouille totalement les limites éthiques sans jamais être vraiment questionnée. Plus tard, Serena (Blake Lively) tombe dans le même travers, multipliant les relations douteuses : avec Colin Forrester, un professeur invité à Columbia, puis avec Ben Donovan, un ancien prof de pensionnat. Le tout devient encore plus glauque quand on apprend que la mère de Serena, Lily, a envoyé Ben en prison en signant une fausse déposition pour viol afin de « protéger » sa fille. Ces arcs, loin d’apporter de la profondeur, ont surtout renforcé l’image toxique de Serena et contribué à un sentiment de malaise croissant chez les spectateurs. La saison 4, en particulier, reste souvent citée comme l’une des plus difficiles à défendre pour les fans de la série

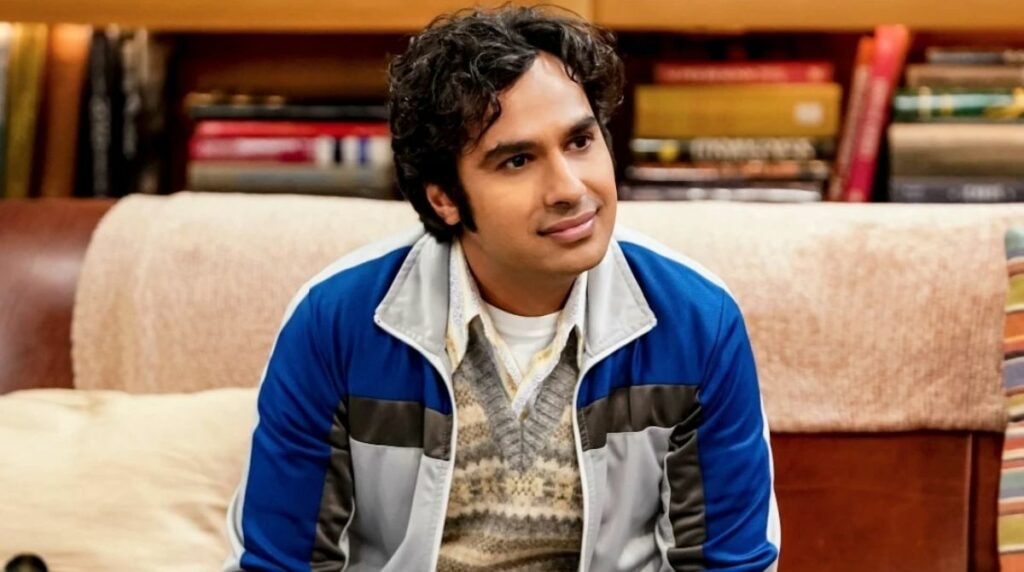

Le personnage de Raj dans The Big Bang Theory

Quand on revoit The Big Bang Theory aujourd’hui, difficile de ne pas tiquer sur la manière dont certains personnages ont été traités. C’est notamment le cas de Rajesh Koothrappali. Au fil des saisons, Raj est devenu l’archétype du “geek étranger” maladroit, incapable de séduire et éternellement tourné en dérision. La série ne se contente pas de jouer sur sa timidité maladive : elle accumule les stéréotypes sur les Indiens et leur culture, sans jamais vraiment chercher à lui donner de profondeur. Raj est réduit à une caricature. Il hait la nourriture indienne, connaît à peine sa propre culture et sert de punching-ball comique pour mettre en valeur la masculinité relative de ses amis blancs, en particulier Howard. En clair, il devient l’outil parfait, selon certains fans indiens, pour « désexualiser » les hommes asiatiques dans une sitcom américaine, tout en permettant aux scénaristes de se targuer de “diversité”.

Et ce n’est pas seulement une question d’écriture. Derrière la caméra, Kunal Nayyar a longtemps été moins bien payé que ses collègues blancs : jusqu’à la saison 10, il ne touchait que 80 % du salaire par épisode de Jim Parsons, Johnny Galecki et Simon Helberg. Une inégalité de traitement qui en dit long sur la hiérarchie implicite de la série. À l’écran, les blagues racistes étaient quasi quotidiennes, qu’il s’agisse d’attaques gratuites sur son accent, de clichés sur les mariages arrangés ou d’allusions carrément insultantes. Dans un épisode où Raj couche avec Penny, celle-ci lâche après coup : “Oh mon Dieu, tu m’as fait un de ces trucs bizarres à l’indienne ?”…

Le traitement de ces sujets dans la série a souvent été analysé au fil des années, que ça soit dans des essais vidéo comme The Adorkable Misogyny of The Big Bang Theory ou même un article universitaire complet sur la théorie raciale autour des personnages de Raj et Priya, sa jeune sœur. Au final, beaucoup pensent que The Big Bang Theory a réussi à se faire passer pour une comédie inoffensive sur des geeks attendrissants, alors qu’elle véhiculait constamment des clichés rétrogrades sur la masculinité, les femmes et les minorités. Et quand on regarde ça avec un œil d’aujourd’hui, le malaise est impossible à ignorer.

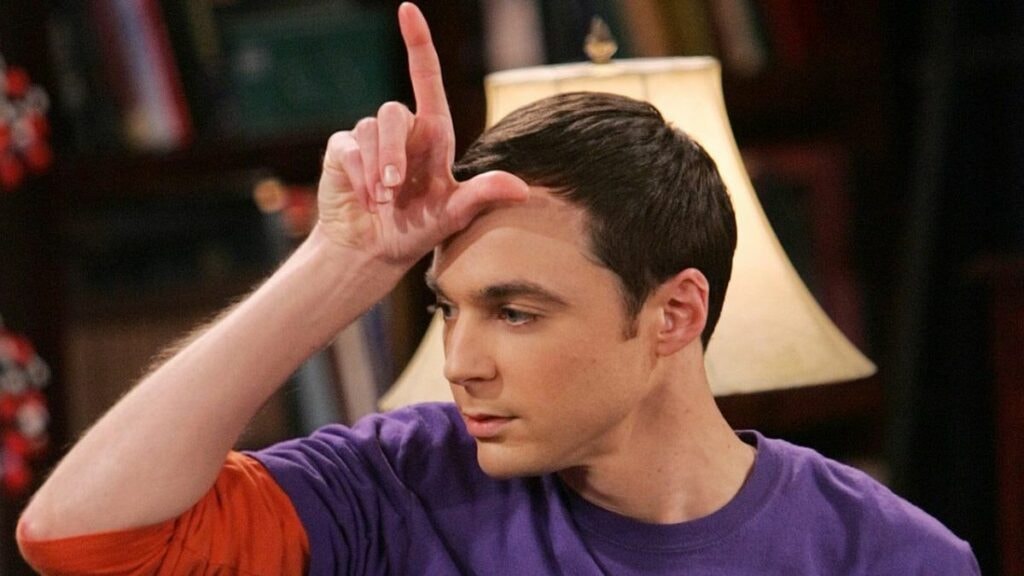

L’autisme tourné en dérision dans The Big Bang Theory

Un autre point de crispation majeur dans The Big Bang Theory concerne le personnage de Sheldon Cooper. Théoricien brillant mais socialement inadapté, Sheldon cumule des traits qui rappellent de près ceux associés à l’autisme : difficultés à comprendre les codes sociaux, obsession pour ses routines, rigidité dans ses comportements et communication très littérale. À chaque fois que son attitude déroute son entourage, la série ramène ça à une punchline, souvent suivie de sa fameuse réplique : “Je ne suis pas fou, ma mère m’a fait testé.” Un gag récurrent qui renvoie en réalité à une peur très concrète : que sa différence soit vue comme une pathologie.

La série ne mentionne jamais explicitement l’autisme, mais le portrait de Sheldon s’inscrit dans une longue tradition de caricatures de personnages savants mais bizarres, réduits à un stéréotype neurodivergent. Le problème, c’est que Sheldon est présenté comme une caricature des pires clichés que les neurotypiques projettent sur les autistes : égocentrique, insensible, incapable d’empathie et souvent carrément désagréable, ce qui n’est en rien une caractéristique inhérente de l’autisme. Ce traitement est d’autant plus problématique que The Big Bang Theory construit son humour sur la cruauté réciproque entre les personnages.

Leonard, Raj et Howard tolèrent Sheldon plus qu’ils ne l’apprécient vraiment, et le public est invité à rire de sa différence, qu’il s’agisse de son incapacité à décoder l’ironie, de son obsession pour les trains ou de sa rigidité rituelle. Pour les personnes autistes, ce n’est pas anodin : ce genre de dynamique renvoie directement au vécu du rejet et de l’invalidation permanents, qui mènent souvent à ce que l’on appelle le masking, une stratégie d’adaptation consistant à cacher ses traits autistiques pour paraître “normal”. Au final, Sheldon est devenu, malgré lui, l’archétype culturel de “l’autiste de sitcom” pour des millions de spectateurs, figé dans un rôle où l’autisme se résume à être brillant mais insupportable. Et ça, c’est non seulement réducteur, mais aussi dangereux pour la perception collective de l’autisme.

Le sexisme dans H au début des années 2000

Diffusée entre 1998 et 2002, H est une série qui a marqué son époque et qui, plus de vingt ans plus tard, continue d’intriguer et de diviser. La série a fait découvrir au grand public des stars devenues culte comme Jamel Debbouze, Éric Judor ou Ramzy Bedia. Tournée dans les anciens studios d’AB Productions à la Plaine Saint-Denis, la série propose un décor minimaliste où l’absurde prend toute la place. Avec ses trois personnages principaux, Aymé (Éric Judor), Jamel (Jamel Debbouze) et Sabri (Ramzy Bedia), H devient rapidement culte par un style décalé et absurde.

Mais si H a marqué une génération, elle est aujourd’hui beaucoup plus difficile à revoir. Son traitement des personnages féminins est un vrai problème. Les deux principales actrices, Sophie Mounicot et Catherine Benguigui, sont reléguées au rang de faire-valoir, souvent réduites à des stéréotypes (auxquels n’échappent pas les personnages masculins, notamment Aymé) ou utilisées comme objet pour les blagues sexistes. La misogynie assumée de la série est flagrante : les héroïnes sont ramenées à leur physique ou à leur sexualité, avec des répliques questionnables (“C’est une moitié pucelle, moitié salope”), des blagues déplacées sur le viol ou l’homosexualité (“T’es amoureux ou t’es pédé, toi ?”), et une atmosphère de groupe purement masculin permanent. Ce sexisme décomplexé, normalisé à l’époque, choque aujourd’hui et ternit une œuvre qui, par ailleurs, reste un jalon important dans l’histoire de la comédie télé française.

Khalil Auguste Ndiaye

Journaliste

Journaliste en alternance depuis 2025 chez Serieously, Khalil Auguste Ndiaye est un grand fan de nombreux animes et de films et séries de diverses époques, Si vous avez la moindre question sur l'univers d'Assassin's Creed ou de Castlevania, il pourra vous répondre ! Amateur autant de l'univers de Game of Thrones que The Boys, en passant par les films Ghibli et One Piece, Khalil est toujours curieux de découvrir de nouvelles oeuvres prenantes,